Ihr Landtagsabgeordneter aus Görlitz

+ + + Aktuelle Beiträge + + +

„Begrenzte Dauer“: Warum Merz Grenzkontrollen grundlegend falsch versteht - Grenzkontrollen sind keine Übergangslösung – sie sind staatliche Pflicht!

Im Wahlkampf hat er noch die faktische Schließung für Asylbewerber gefordert, und jetzt kommt alles wieder ganz anders: Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei seinem Antrittsbesuch in Rheinland-Pfalz erklärt, dass die bestehenden Grenzkontrollen von Beginn an nur als Maßnahme „von begrenzter Dauer und Wirkung“ gedacht gewesen seien. Mit Verweis auf eine künftige gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik stellte er ihr Ende in Aussicht, obwohl die Umsetzung entsprechender EU-Beschlüsse voraussichtlich noch Jahre dauern wird.

Ich sage: Diese Einordnung verkennt den Kern staatlicher Ordnung. Grenzkontrollen sind kein politisches Übergangsinstrument, sondern Ausdruck realer Souveränität. Ein Staat, der sie nur temporär denkt, entscheidet sich bewusst gegen dauerhafte Kontrolle und überlässt zentrale Fragen der Sicherheit externen Dynamiken, die er selbst nicht mehr steuert.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Migration kein Ausnahmezustand, sondern ein strukturelles Phänomen ist. Dauerhafte Lagen verlangen dauerhafte Maßnahmen. Wer Grenzkontrollen dennoch als vorübergehend behandelt, betreibt Symbolpolitik statt Sicherheitspolitik. Ein Rechtsstaat darf seine Schutzfunktion nicht an Hoffnungen delegieren.

Hinzu kommt, dass innere Sicherheit maßgeblich in der Verantwortung der Länder liegt. Polizei und Gefahrenabwehr werden vor Ort geleistet, dort, wo die Folgen politischer Entscheidungen unmittelbar spürbar sind. Grenzkontrollen vorschnell aufzugeben, entzieht den Ländern ein zentrales Instrument und verlagert die Last politischer Versäumnisse nach unten.

Der erneute Verweis auf eine künftige „europäische Lösung“ wirkt wie ein altbekanntes Versprechen auf Vorrat. Europäische Prozesse brauchen Zeit und ersetzen in der Zwischenphase keine nationale Kontrolle. Wer dennoch das Ende der Grenzkontrollen ankündigt, sendet ein Signal der Öffnung – und solche Signale werden international sehr genau gelesen.

So reiht sich diese Ankündigung in eine Serie politischer Relativierungen ein, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit untergraben. Grenzkontrollen müssen dauerhaft bleiben, solange die Migrationslage dauerhaft ist. Nicht als Gegensatz zu Europa, sondern als Voraussetzung funktionierender Ordnung. Ein Staat, der Sicherheit verspricht, muss sie durchsetzen – nicht irgendwann, sondern jetzt.

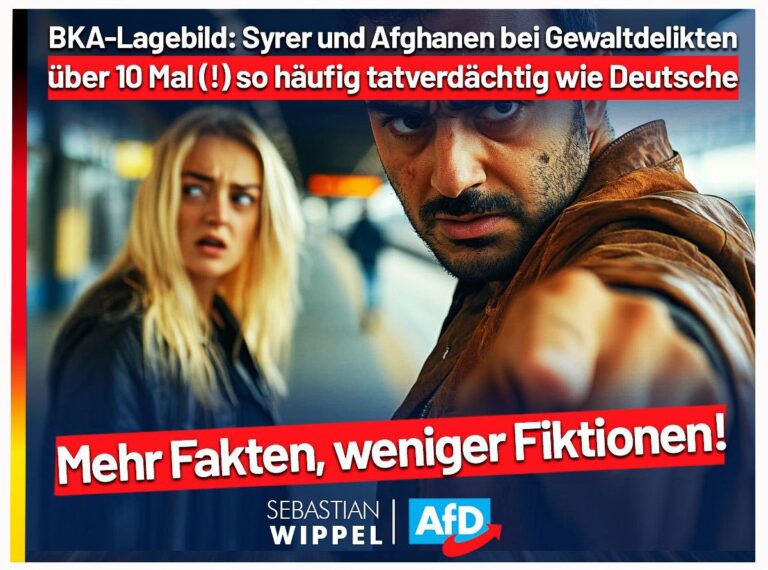

BKA-Lagebild: Syrer und Afghanen bei Gewaltdelikten über zehnmal so häufig tatverdächtig wie Deutsche - Mehr Fakten, weniger Fiktionen!

Der leichte Rückgang der Gesamtzahlen ist statistische Kosmetik – verursacht durch die Cannabis-Legalisierung, nicht durch erfolgreiche Migrationspolitik. In den Bereichen, die die innere Ordnung tatsächlich bedrohen – Gewalt, Messerangriffe, Sexualdelikte –, steigen die Zahlen weiter. Fast jede zweite Tat richtet sich gegen Deutsche. Und über ein Drittel der tatverdächtigen Zuwanderer ist mehrfach auffällig, überwiegend junge Männer, häufig ohne klare soziale Bindung und ohne erkennbare Integration.

Deutschland zählt inzwischen über drei Millionen „Flüchtlinge“, und das Land soll glauben, diese Dynamik lasse sich durch Appelle zur „Willkommenskultur“ stabilisieren. Die Zahlen sagen das Gegenteil: Der Staat hat die Kontrolle über die Dimension und Qualität der Zuwanderung verloren – politische Rhetorik kollidiert mit empirischer Wirklichkeit.

Wer dieses Land stabil halten will, muss endlich handeln – nicht beschwichtigen.

Glaubensspenden im Dienst der Migrationslobby: EKD finanziert Klagen gegen den eigenen Staat - Geld für Glauben? Nein, für Klagen!

Gemeinden schließen, Pfarrerstellen werden gestrichen, Kirchengebäude verfallen – doch für migrationspolitische Kampagnen sind plötzlich sechsstellige Beträge verfügbar. Aus Kollekten, wohlgemerkt, die viele Gläubige im Vertrauen geben, dass ihr Geld sozialdiakonischen Zwecken zugutekommt, nicht der juristischen Durchsetzung fragwürdiger Aufnahmeprogramme.

Dass die „Kabul Luftbrücke“ seit Jahren Menschen nach Deutschland bringt, die weder für die Bundeswehr tätig waren noch überprüfbare Gefährdungsnachweise vorlegen konnten, ist bekannt. Dass gefälschte Pässe durchgewunken und sogar ausländische Agenten mit Visa ausgestattet wurden, ebenfalls. Gerade deshalb ist der Entschluss der EKD so brisant: Sie unterstützt ein System, das bereits nachweislich Kontrollversagen produziert hat, und verstärkt den Druck auf deutsche Behörden, immer weitere Aufnahmen zu akzeptieren – unabhängig von Herkunft, Identität oder Integrationsaussichten.

Kirchliche Organisationen übernehmen politische Aufgaben, ohne politische Verantwortung zu tragen. Sie steuern Migration, betreiben Lobbyarbeit, finanzieren Klagen – aber sie müssen sich weder dem Wähler noch demokratischen Kontrollmechanismen stellen. Sie können Geld aus Gottesdiensten in politische Projekte umlenken und gleichzeitig jede Kritik als moralisch illegitim darstellen.

Ausstiegsangebote bezeichnet die EKD als „unwürdig“. Doch die Frage stellt sich eher andersherum: Wie würdig ist es, wenn eine Kirche ihre Gemeinschaftsfinanzen nutzt, um einen Staat vor Gericht zu stellen und dessen Migrationspolitik im eigenen Sinne auszuweiten?

Heute ist Antikorruptionstag!

Der heutige Antikorruptionstag erinnert daran, dass Korruption weit mehr ist als individuelle Verfehlung: Sie ist das Resultat eines politischen Systems, das seine Macht erweitert, während die Kontrolle durch Bürger und Parlamente schwindet. Korruption entsteht nicht erst beim Bestechungsgeld, sondern dort, wo Verantwortung in komplexen Bürokratien verdampft und Entscheidungen ohne klare Zuständigkeit getroffen werden.

Gerade Europa zeigt, wie leicht sich moralisch aufgeladene Politik und undurchsichtige Machtstrukturen verbinden: hohe Gehälter, weitreichende Kompetenzen, diffuse Gremien – und kaum Transparenz. Wo Macht sich selbst verwaltet, entstehen zwangsläufig Räume für Einflussnahme, Klientelpolitik und Selbstbedienung.

Auffällig ist zudem, dass Korruption im politischen Diskurs häufig zur moralischen Waffe wird – selektiv eingesetzt, um Gegner zu diskreditieren, während eigene strukturelle Fehlentwicklungen ignoriert werden. So entsteht eine doppelte Blindheit: gegenüber konkreten Missständen und gegenüber den institutionellen Bedingungen, die sie überhaupt ermöglichen. Ein politisches System, das sich moralisch erhöht, aber sich selbst nicht überprüft, ist besonders anfällig für Missbrauch.

Der Weg aus dieser Lage führt nicht über neue Programme, sondern über eine Rückbesinnung auf das Prinzip begrenzter Herrschaft: klare Zuständigkeiten, überprüfbare Entscheidungen, institutionelle Bescheidenheit. Korruption ist schließlich das Symptom einer Ordnung, die den Souverän aus den Augen verliert. Nur wo Macht begrenzt wird, bleibt sie dem Gemeinwohl verpflichtet.

Der transatlantische Realitätscheck: Trumps neue Sicherheitsstrategie sorgt für Aufschrei - Realpolitik statt Illusionen!

Europa, so die US-Strategie, muß endlich erwachsen werden: seine militärische Eigenständigkeit ausbauen, wirtschaftliche Abhängigkeiten reduzieren, seine Industrie stärken, seine Identität und Geburtenraten sichern. Und vor allem: seine Selbstzerstörung durch ideologiegetriebene Politik beenden, die das eigene Fundament unterminiert. Genau diese Tabubrüche empören deutsche Kommentatoren so sehr – nicht weil sie falsch wären, sondern weil sie stimmen.

Denn während Washington Europa wie einen Partner behandelt, der sich selbst stabilisieren muß, wirken viele europäische Entscheidungsträger so, als lebten sie in einem Paralleluniversum. Ein Universum, in dem man Weltordnungen beschwört, aber seine eigene Armee nicht einmal ausrüsten kann. In dem man mehr „Souveränität“ fordert, aber gleichzeitig energetisch, technologisch und außenpolitisch von Rivalen abhängig bleibt. Und in dem die politische Elite fleißig damit beschäftigt ist, den eigenen Lebensstandard zu sichern – vor allem den eigenen, nicht den der Bürger.

Der jüngste Beweis: Ursula von der Leyen und ihre Brüsseler Bürokratie gönnen sich pünktlich zu Weihnachten die achte Gehaltserhöhung seit 2022. Insgesamt fast 23 Prozent mehr in zweieinhalb Jahren – während Europas Wirtschaft schwächelt, Familien sparen und Betriebe schließen. Von der Leyen selbst kassiert nun rund 35.800 Euro Grundgehalt – steuerfreie Zulagen nicht eingerechnet. Ihre Beamten steigen auf bis zu 26.000 Euro im Monat, dazu gibt es üppige Boni und eine stetig wachsende Pensionslast von bald drei Milliarden Euro jährlich. Kurz gesagt: Während die USA Realpolitik betreiben, betreibt die EU Selbstbedienung.

Trumps Sicherheitsstrategie fordert Europa auf, endlich Verantwortung zu übernehmen. Doch statt Antworten zu liefern, schimpft die europäische Presse über die angeblich „feindselige“ US-Linie – während dieselben Eliten sich gleichzeitig die eigenen Bezüge erhöhen und die Bürger auf eine dauerhaft schrumpfende Zukunft vorbereiten. Trump hält Europa den Spiegel vor – und Europa erschrickt nicht über das Spiegelbild, sondern darüber, daß jemand den Rahmen hochhält.

Einen frohen 2. Advent!

Ich wünsche einen schönen 2. Advent!

Vom Arbeitgebertag zum Feindbild: Ministerin Bärbel Bas im Klassenkampfmodus!

Die jüngsten Auftritte von Bärbel Bas zeigen exemplarisch, wie weit sich Teile der politischen Führung von wirtschaftlicher Realität entfernt haben. Während das Land in Rezession steckt und der Mittelstand unter Abgaben, Bürokratie und Unsicherheit ächzt, nutzt die Bundesarbeitsministerin ihre Bühne nicht zur Beruhigung, sondern zur Eskalation. Ihr Lapsus auf dem Deutschen Arbeitgebertag – das Lachen über ihren Versuch, Steuer- und Beitragszahler künstlich auseinanderzurechnen – traf sie sichtbar ins Mark. Doch statt Kritik nüchtern auszuhalten, verwandelte sie diese Kränkung in politischen Kampfgeist.

Vor den Jusos beschrieb sie die Anwesenden des Arbeitgebertages als „die Herren“ in „bequemen Sesseln“, „im Maßanzug“, deren Ablehnung sie „deutlich gespürt“ habe. Während diese Männer gelacht hätten, habe sie an jene gedacht, die „auf unsere Solidarität angewiesen sind“. Und schließlich ihr entscheidender Satz: Das Ganze sei ein „Schlüsselerlebnis“, weil ihr dort klar geworden sei, „gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen“.

Damit offenbart Bas ein politisches Verständnis, das nicht auf Vermittlung, sondern auf Polarisierung baut. An die Stelle des Gesprächs tritt das Feindbild, an die Stelle von Verantwortung die Selbstgerechtigkeit. Der Staat wird so nicht zum Moderator zwischen Arbeitsmarktakteuren, sondern zum moralischen Richter, der eine gesellschaftliche Gruppe ästhetisch herabsetzt und politisch ächtet.

Eine Ministerin, die Arbeitgeber zum Gegner erklärt, handelt nicht staatstragend, sondern spalterisch. Sie ersetzt ökonomische Vernunft durch moralische Klassenrhetorik. Und sie zeigt offen das Misstrauen gegenüber jenen, die dieses Land tragen. Wer so spricht, legt unbeabsichtigt frei, warum die Wirtschaft stagniert: Ein Staat, der seine Wertschöpfer verächtlich macht, darf sich über Niedergang nicht wundern.

Was treibt mich an?

Mir liegt nicht nur das Wohlergehen der Stadt Görlitz am Herzen, sondern das des gesamten Freistaats.

Meine Vita